Group Shows I Expositions Collectives

Algérie pour mémoire

Témoignages autour de la Question "1958 - 2018"

«La Question » d’Henri Alleg est un de ces éclats de conscience qui nous interpellent comme autant de jalons suppléant le déni ou l’oubli et exigeant une mise à jour critique et partagée.

Commissariat : Anissa Bouayed et Amina Far.

Exposition du 21 septembre au 10 novembre 2018

9h - 18h

Centre Culturel Algérien

171, rue de la Croix-Nivert. Paris 75015

Le Centre culturel algérien en partenariat avec l’association Art et mémoire au Maghreb propose du 21 septembre au 10 novembre 2018 une exposition et des manifestations pour commémorer la parution en 1958 de « La Question », récit sobre et bouleversant du journaliste et militant communiste Henri Alleg, qui retrace les terribles moments qu’il a vécus sous la torture.

Ce texte, qu’il réussit à faire sortir de prison, eut un immense retentissement en révélant l’usage systématique de la torture exercée par la France coloniale et son armée, au mépris des règles de l’Etat de droit, contre les Algériens engagés dans la lutte pour l’Indépendance.

En même temps l’exposition veut rendre hommage aux anticolonialistes, hommes et femmes, qui comme Henri Alleg et Maurice Audin, se sont battus pour l’Indépendance de l’Algérie. Depuis cette période de guerre jusqu’à nos jours, des intellectuels et des artistes lucides et vigilants ont témoigné contre les désastres que porte en elle la guerre coloniale. Dans l’exposition, textes et œuvres de l’époque dialogueront avec des créations plus récentes qui depuis font inlassablement retour sur cette part obscure et occultée de l’Histoire. Ces éclats de conscience nous interpellent comme autant de jalons suppléant le déni ou l’oubli et exigeant une mise à jour critique et partagée.

Œuvres de Aksouh, Myriam Ben, Benanteur, Ammar Bouras, Boutadjine, Cremonini, Dalila Dalléas-Bouzar, Erro, Gasquet, Gérard Gosselin, Guttuso, Djilali Kadid, Lapoujade, Jean-Jacques Lebel, André Masson, Matta, Choukri Mesli, Mireille Miailhe, Christine Peyret, Ernest Pignon-Ernest, Mustapha Sedjal, Boris Taslitzky, Kamel Yahiaoui .

Catalogue virtuel : https://issuu.com/sedjalmustapha/docs/catalogue_engagement_s_expo_l_alg_r

ENGAGEMENT(S)

Dispositifs. I / II

Dessins à la craie sur panneau, dessins sous verre, vidéo, récit graphique sur La Question, documents d'archives.

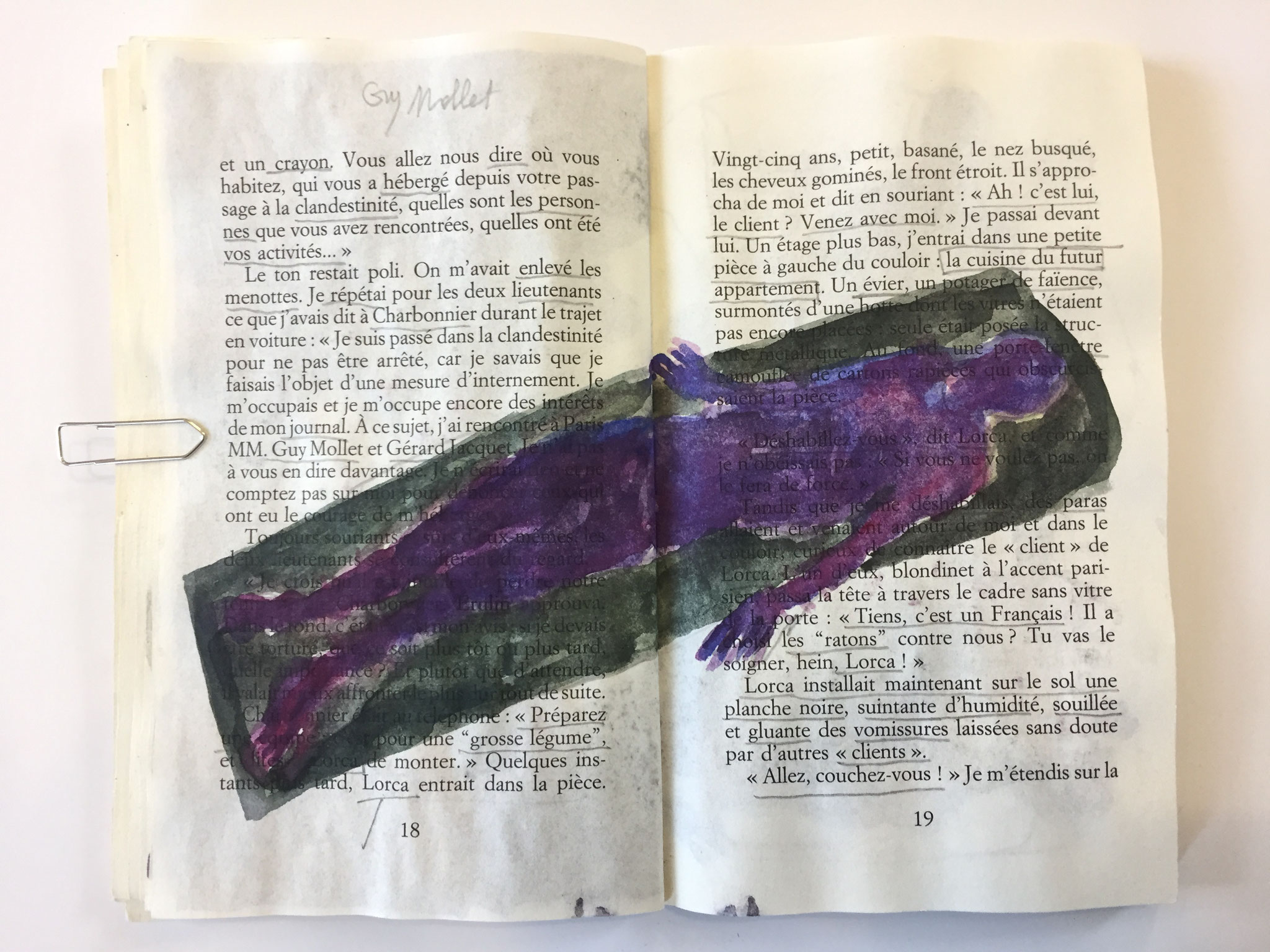

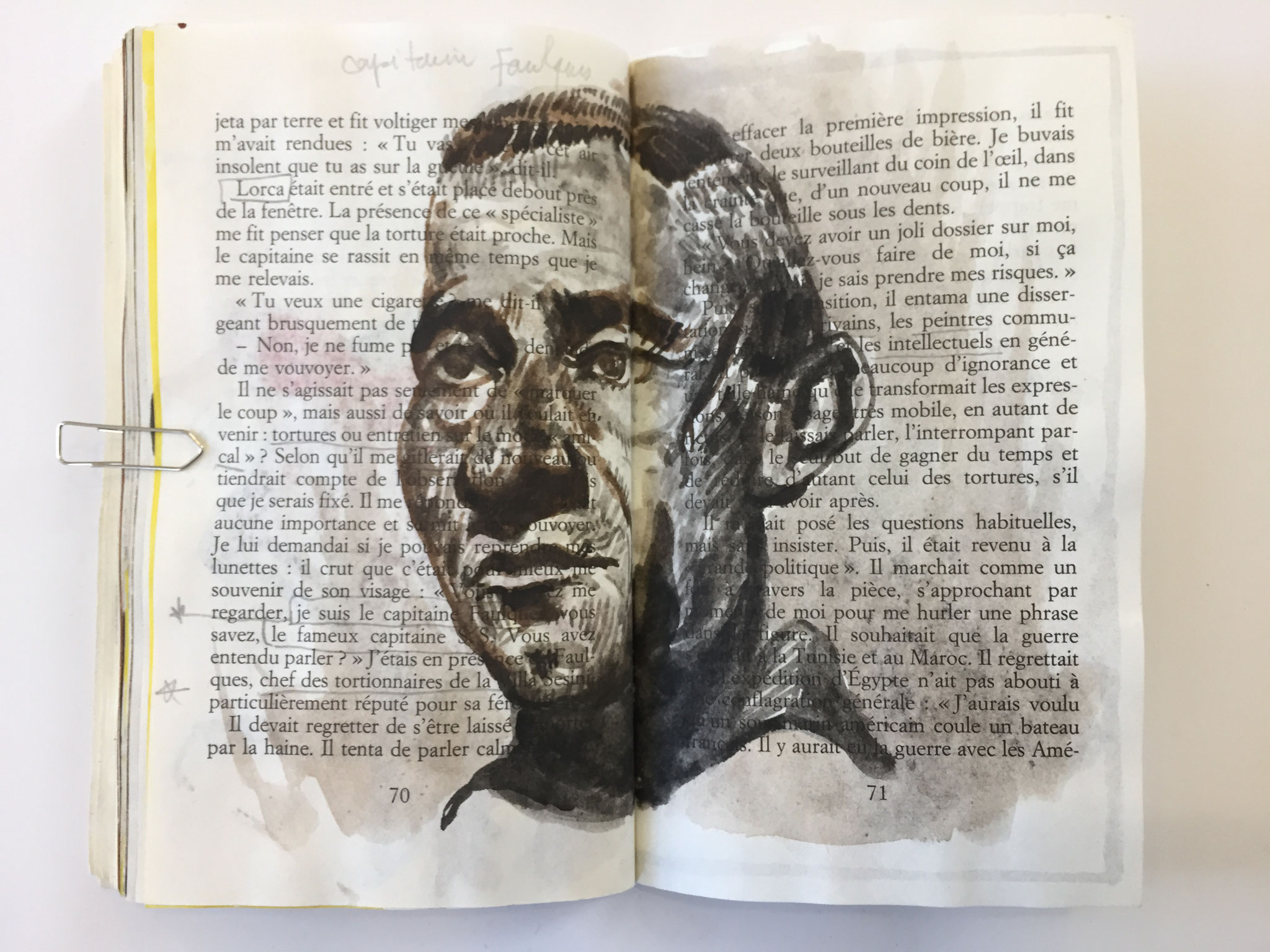

Mustapha Sedjal est né après la guerre d'Algérie à Oran, et ne la connaît donc que par récits interposés. Il se tourne vers elle pour trouver sa place dans l'entre-deux qui confronte le récit familiale à l'histoire officielle qui fixe une doxa (On se souvient de l'exposition au titre provocateur présenté au centre culturel en 2012 : Un seul héros, le peuple, mon père). Aujourd'hui il se réapproprie l'histoire dans l'ample installation créée pour notre exposition. C'est une réflexion sur l'idée d'engagement, sur celui des anticolonialistes avec les terribles risques encourus. Les supports visuels variés - vidéo, portraits évanescents, silhouettes à la craie - sont autant de focales pour réintroduire l'homme dans son combat pour résister à l'anéantissement. L'investigation qui précède ce travail de création intitulé Engagement(s) est rendu visible par lien entre les documents d'archives, le texte de la Question et l'artiste qui se matérialise graphiquement au fil des pages dans toute son humanité.

Anissa Bouayed

Dispositif. I

1. Vidéo "La Question"

Durée : 3mn 20 (en boucle).

2018

Dispositif. I

2. La chambre noir / Grand panneau noir 2m 40 x 2m 20, dessin et 2 dessins au piercing sur papier Arches 65cm x 50cm (Henri Alleg / Maurice Audin) cadres sous verre + lampes néon.

2018

Dispositif. I

2. Détails : La chambre noir / Grand panneau noir 2m 40 x 2m 20, dessin et 2 dessins au piercing sur papier Arches 65cm x 50cm (Henri Alleg / Maurice Audin) cadres sous verre + lampes néon.

2018

La Question

Récit d'Henri ALLEG

« Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est comme une indécence. Au rez-de-chaussée, c’est la « division » des condamnés à mort. Ils sont là quatre-vingts, les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c’est à leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur la paillasse à l’idée que l’aube peut être sinistre, qui ne s’endort sans souhaiter de toute sa force qu’il ne se passe rien. Mais c’est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits, les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. » Ainsi commence La Question.

Les tortures? Depuis longtemps le mot nous est à tous devenu familier. Rares sont ici ceux qui y ont échappé. Aux «entrants» à qui l’on peut adresser la parole, les questions que l’on pose sont, dans l’ordre: «Arrêté depuis longtemps? Torturé? Paras ou policiers?» Mon affaire est exceptionnelle par le retentissement qu’elle a eu. Elle n’est en rien unique. Ce que j’ai dit dans ma plainte, ce que je dirai ici illustre d’un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante.

Il y a maintenant plus de trois mois que j’ai été arrêté. J’ai côtoyé, durant ce temps, tant de douleurs et tant d’humiliations que je n’oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplices si je ne savais que cela peut être utile, que faire connaître la vérité c’est aussi une manière d’aider au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits entières, durant un mois, j’ai entendu hurler des hommes que l’on torturait, et leurs cris résonnent pour toujours dans ma mémoire. J’ai vu des prisonniers jetés à coups de matraque d’un étage à l’autre et qui, hébétés par la torture et les coups, ne savaient plus que murmurer en arabe les premières paroles d’une ancienne prière.

Mais, depuis, j’ai encore connu d’autres choses. J’ai appris la «disparition» de mon ami Maurice Audin, arrêté vingt-quatre heures avant moi, torturé par la même équipe qui ensuite me «prit en mains». Disparu comme le cheikh Tebessi, président de l’Association des Oulamas, le docteur Cherif Zahar, et tant d’autres.

A Lodi, j’ai rencontré mon ami de Milly, employé à l’hôpital psychiatrique de Blida, torturé par les «paras» lui aussi, mais suivant une nouvelle technique: il fut attaché, nu, sur une chaise métallique où passait le courant électrique; il porte encore des traces profondes de brûlures aux deux jambes.Dans les couloirs de la prison, j’ai reconnu dans un «entrant» Mohamed Sefta, de la Mahakma d’Alger (la justice musulmane). «Quarante-trois jours chez les paras. Excuse-moi, j’ai encore du mal à parler: ils m’ont brûlé la langue», et il me montra sa langue tailladée. J’en ai vu d’autres: un jeune commerçant de la Casbah, Boualem Bahmed, dans la voiture cellulaire qui nous conduisait au tribunal militaire, me fit voir de longues cicatrices qu’il avait aux mollets. «Les paras, avec un couteau: j’avais hébergé un F. L. N.»

De l’autre côté du mur, dans l’aile réservée aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul n’a parlé: Djamila Bouhired, Elyette Loup, Nassima Hablal, Melika Khene, Lucie Coscas, Colette Grégoire et d’autres encore: déshabillées, frappées, insultées par des tortionnaires sadiques, elles ont subi elles aussi l’eau et l’électricité. Chacun ici connaît le martyre d’Annick Castel, violée par un parachutiste et qui, croyant être enceinte, ne songeait plus qu’à mourir.

Tout cela, je le sais, je l’ai vu, je l’ai entendu. Mais qui dira tout le reste?

C’est aux «disparus» et à ceux qui, sûrs de leur cause, attendent sans frayeur la mort, à tous ceux qui ont connu les bourreaux et ne les ont pas craints, à tous ceux qui, face à la haine et la torture, répondent par la certitude de la paix prochaine et de l’amitié entre nos deux peuples qu’il faut que l’on pense en lisant mon récit, car il pourrait être celui de chacun d’eux.

Henri Alleg

Novembre 1957

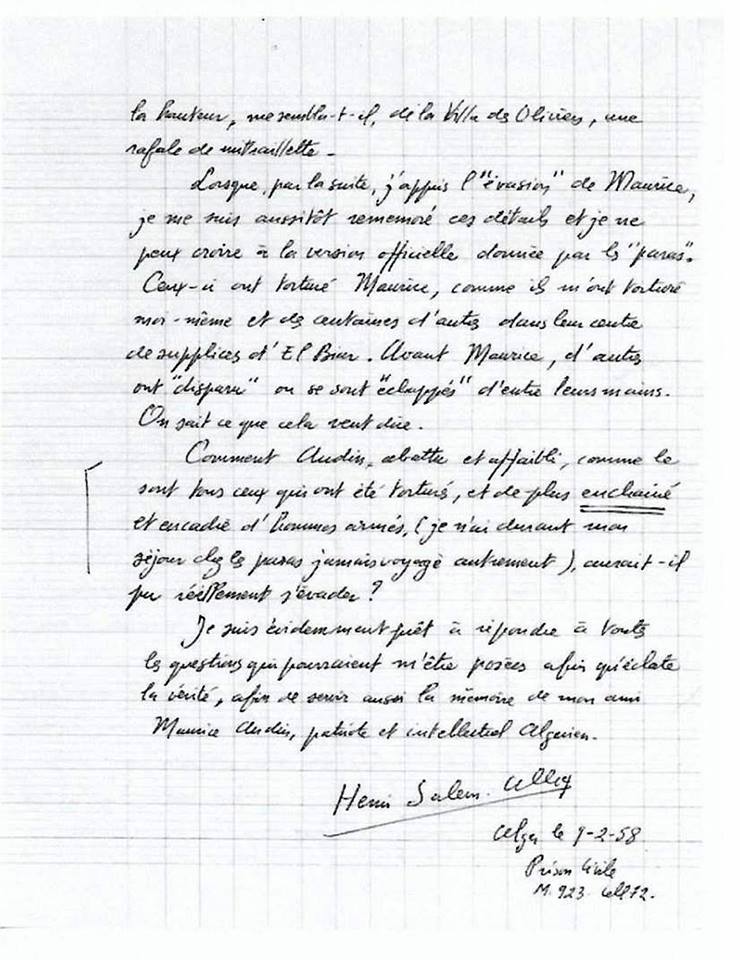

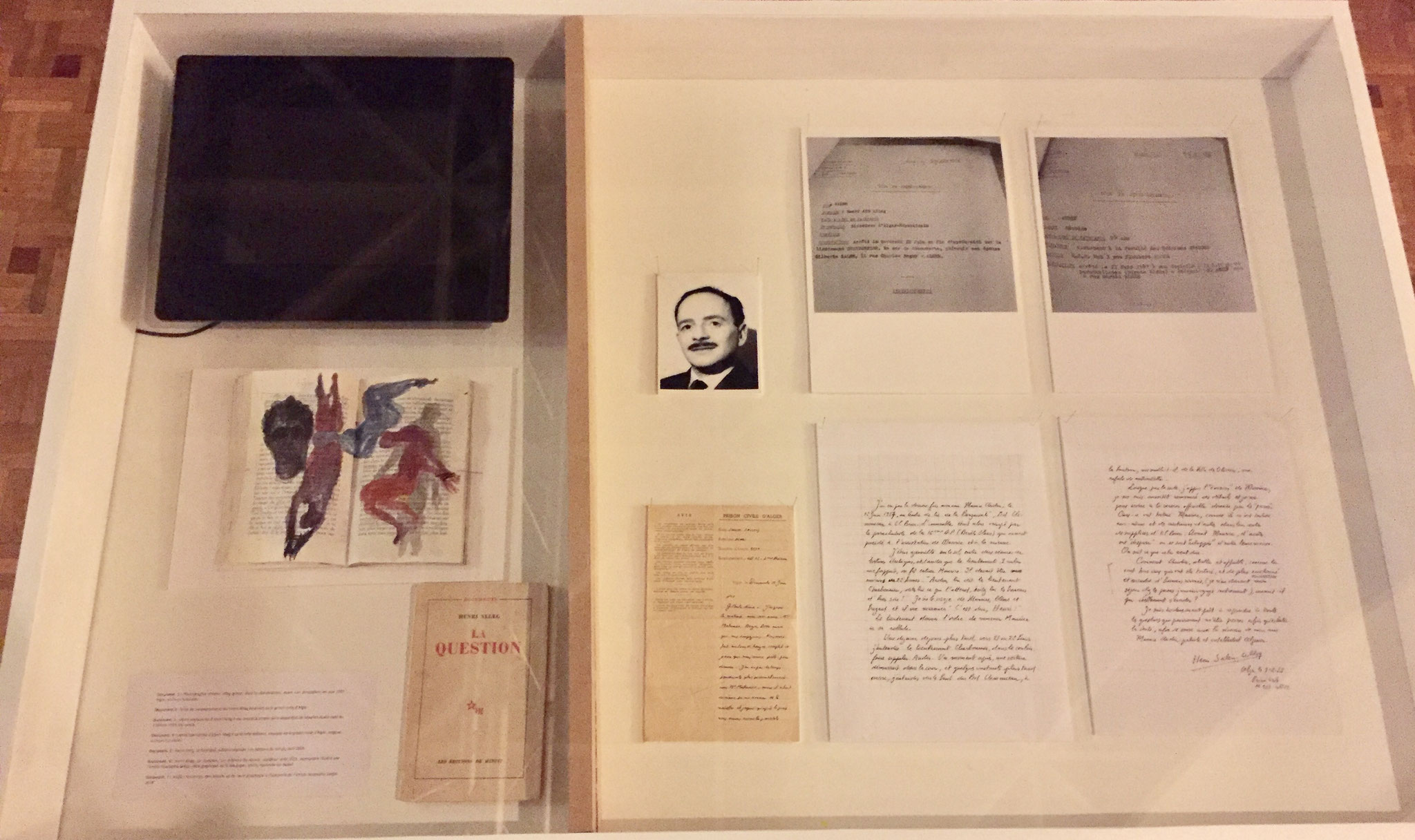

Dispositif. II

Documents sous vitrine : 1m20 x 80 cm / Fiches de polices, Lettres d'Henri Alleg, Photographie, Livre / Récit la Question (1ere édition 1958), Livre / Récit graphique (dessin/ Aquarelle) + Vidéo.

2018

Dispositif. II

Documents sous vitrine : 1m20 x 80 cm / Fiches de polices, Lettres d'Henri Alleg, Photographie, Livre / Récit la Question (1ere édition 1958), Livre / Récit graphique (dessin/ Aquarelle) + Vidéo.

2018

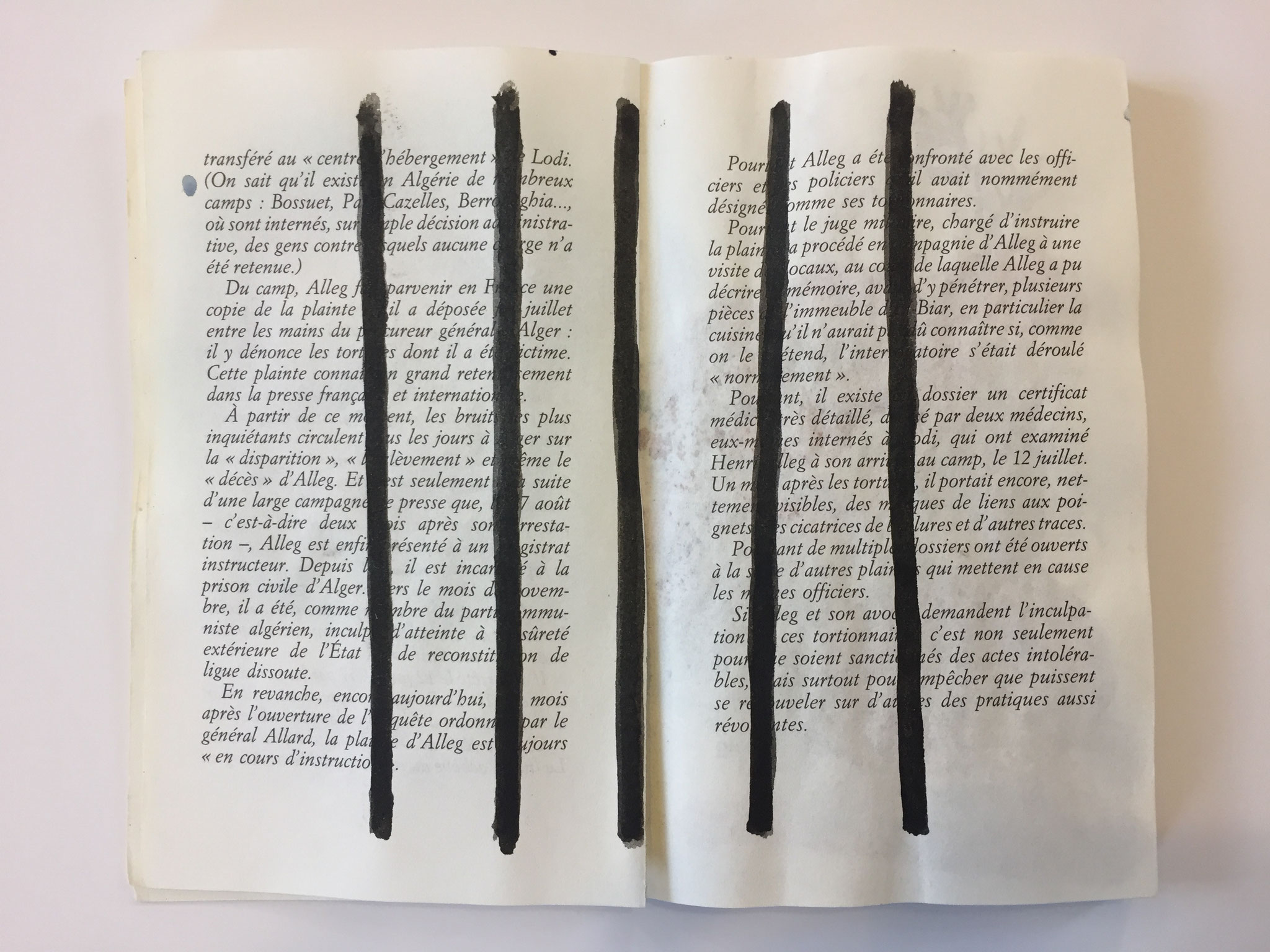

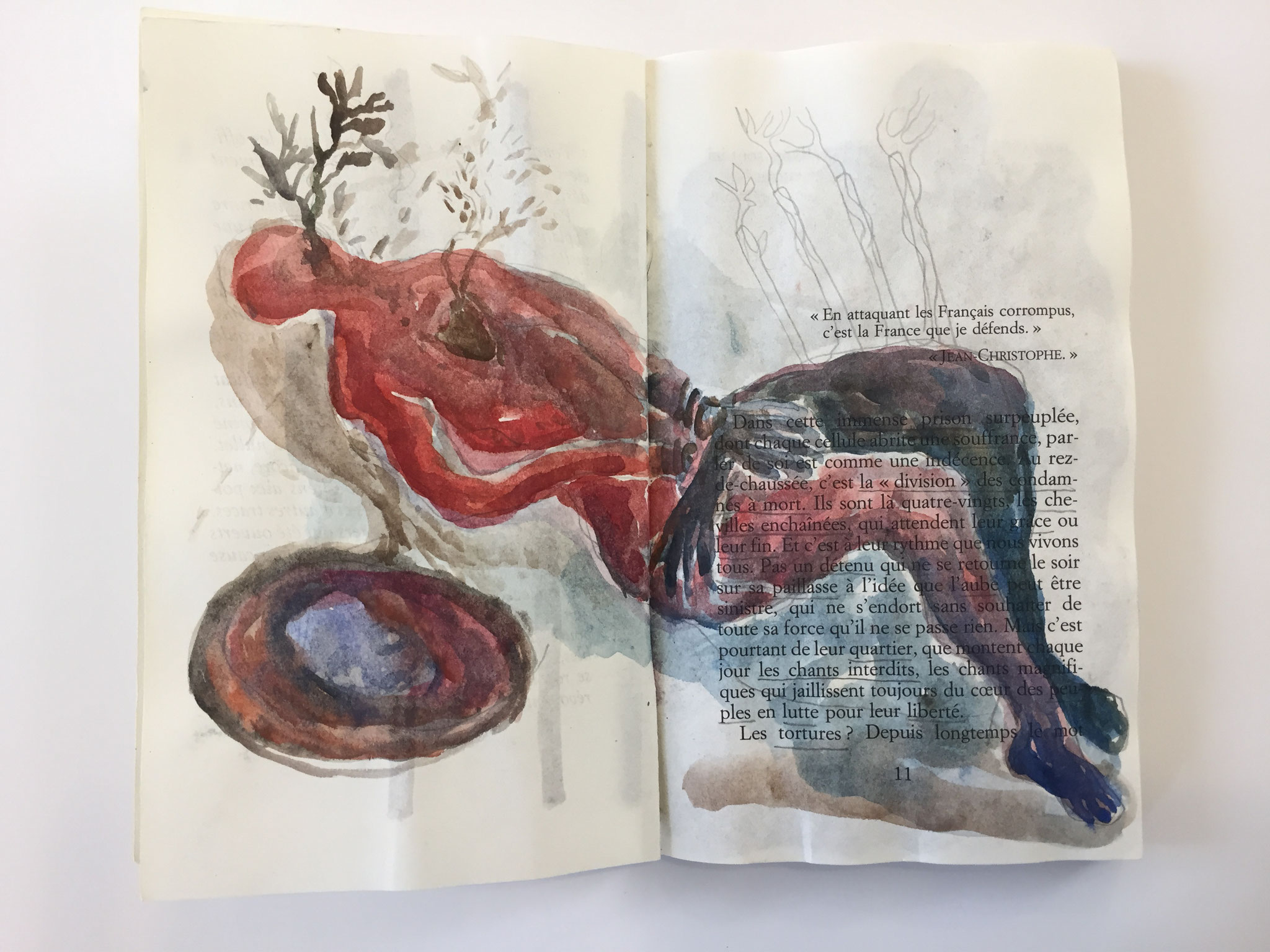

Dispositif. II

Récit Graphique (Dessin / Aquarelle) d’après La Question d'Henri Alleg.

Face à la guerre d’Algérie, des artistes insurgés

Par Anissa Bouayed

De petites constellations d’artistes lucides dénoncèrent au moment même de la guerre d’Algérie les massacres de civils, la torture, tous les désastres de la guerre coloniale. Ils témoignèrent comme le firent dans l’histoire de grands artistes qui les inspirèrent, de Goya à Picasso. Certains d’entre eux revendiquent d’être des artistes « engagés », d’autres refusent cette terminologie sartrienne.

Le critique d’art Pierre Gaudibert préférait l’expression d’artistes « concernés ». Ces artistes eurent une vision juste de ce qu’était la guerre coloniale. Nombre d’entre eux signèrent le Manifeste des 121. Pourtant leurs œuvres furent peu portées à la connaissance du public (sauf les dessins de presse) et restent peu connues. Pierre Vidal-Naquet avait pu dire que les intellectuels n’avaient pas associé la bataille de l’art à leur propre combat centré sur la nécessité d’apporter des preuves. Or l’art n’est pas là pour prouver. Seules les dernières publications de la guerre reproduisent quelques œuvres d’artistes comme les dessins de Lapoujade et le portrait de Djamila Boupacha par Picasso dans l’ouvrage éponyme de Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir ou une gravure du peintre algérien Issiakhem dans la Nouvelle Critique. Pourtant les œuvres

picturales montrent bien dans leur chronologie et leurs sujets, ce que les artistes ont puisé dans les textes qui dénonçaient les désastres de la guerre coloniale, comme La question d’Henri Alleg ou L’affaire Audin de Pierre Vidal-Naquet. Cette présence des textes, même invisible, sous-tend la création et constitue une sorte d’infra texte qui court d’une œuvre à l’autre, ce que l’exposition met justement en valeur.

Ces artistes sont issus de différentes générations et de courants multiples, parmi lesquels on peut distinguer trois courants principaux. Les uns sont figuratifs et réalistes dans leur volonté de témoigner, les autres, héritiers du surréalisme, considèrent l’art comme insurrectionnel, et enfin certains tenants de l’abstraction veulent exprimer sans concession esthétique leur indignation devant la guerre coloniale. Ce courant influence particulièrement de jeunes artistes algériens, venus à Paris avant la guerre, qui voient dans la non figuration le signe de la modernité, un retour aux sources de leur culture et une rupture avec l’orientalisme dans une perspective de « contre-visualité ». Comme leurs amis écrivains, ils sont interpellés par la guerre dans leur vie et leur art.

Chez les premiers, Mireille Miailhe et Boris Taslitzky rapportent de leur périple en Algérie de précieux dessins de reportage, réalisés à l’orée de la guerre, en 1952 montrant des Algériens confrontés à la misère mais aussi debout, déjà en état de résistance face à la répression coloniale. Gosselin représente de façon métaphorique et non pas réaliste le bombardement en février 1958 du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef. Le peintre italien Guttuso, classé souvent dans le réalisme socialiste, produit ici une œuvre symboliste, Le Cavalier de l’Apocalypse, parabole de la guerre et de ses fléaux.

Entre figuration et abstraction, Vasco Gasquet montre dès 1955 la dissymétrie de la guerre coloniale en reprenant l’image référentielle de Goya, la fusillade de El Tres de Mayo. Chez Cremonini, peintre italien vivant à Paris, la peinture métaphysique et inclassable qu’il affectionne, cède le pas -avec La torture- devant un expressionisme violent. Lapoujade cherche à concilier engagement politique et abstraction dans son évocation de la torture.

Chez les peintres algériens non-figuratifs, des stratégies similaires sont à l’œuvre pour témoigner sans figurer. Parmi eux, Mesli dénonce la réalité de la guerre avec une série de pastels, Les camps, évoquent la multiplicité des centres de détention.

Héritier du surréalisme, le jeune Jean-Jacques Lebel, insoumis pour ne pas partir se battre en Algérie, refuse l’étiquette d’artiste engagé. Il intervient en 1961 par un assemblage dadaïste -La justice (L’assassinat de Maurice Audin). Avec Baj, Crippa, Dova, Erro et Recalcati, Lebel est l’un des auteurs d’une œuvre majeure, Le grand tableau antifasciste collectif, exposée à Milan en 1961 et séquestrée par la police. Erro, venu d’Islande est touché par la cause algérienne. Sa fresque Nord du Sahara, réalisée en 1959 montre un affrontement sanglant alors que le terme d’événements était utilisé pour masquer l’évidence de la guerre coloniale.

Le peintre surréaliste André Masson évoque dans une série d’œuvres de tonalité sombre l’univers carcéral. Ses œuvres portent en elles une tension sous-jacente entre conscience malheureuse devant les entraves à la liberté et nécessité ontologique de résister. C’est ce combat dialectique qui transparaît dans les œuvres du peintre surréaliste Matta. Ce peintre chilien prend fait et cause pour l’Indépendance algérienne. Dans l’œuvre qu’il intitulera La Question, aujourd’hui à New York, il construit comme un architecte un huis clos où la victime affronte son bourreau. Il réalise aussi des œuvres graphiques de taille plus modeste comme la gravure L’Antiprocès, parodie de justice abdiquant devant la torture.

A la fin de la guerre, des artistes redonnent à la figure humaine sa place symbolique dans une volonté de re-présenter, pour rendre présents ceux que la mort violente, le déni ou l’oubli ont effacé des mémoires. Le travail d’Ernest Pignon-Ernest, entamé à la fin de la guerre d’Algérie, est le chaînon générationnel qui relie le témoignage des artistes au temps de la guerre à ceux des générations actuelles. En 2002 ses portraits en pied du jeune mathématicien Maurice Audin, collés sur les murs d’Alger jusqu’au centre d’El Biar où il fut torturé puis assassiné, sont une protestation contre les mensonges d’Etat. On peut aussi voir chez les figuratifs la volonté d’héroïsation d’un peuple à travers des figures emblématiques, dont les portraits, véritables enjeux de mémoire, suppléent à l’absence. Djilali Kadid regarde vers les écrivains dont certains (Dib et Kateb) écrirent dans Alger Républicain, le journal anticolonialiste dont Henri Alleg était directeur. Mustapha Boutadjine dresse de son côté une galerie vertigineuse d’hommes et de femmes qui ont « incarné » l’anticolonialisme et la résistance algérienne.

D’autres artistes algériens, nés après l’Indépendance, élaborent de nouvelles stratégies pour signifier la part de l’histoire coloniale et de la guerre dans les mémoires. Une « post-mémoire » (pour reprendre la notion forgée par Marianne Hirsch) qui expliquerait le recours à l’archive pour ancrer la création. Kamel Yahiaoui fait dialoguer des dessins et des objets détournés en les recontextualisant, telle sa machine à carder évoquant la guillotine de Serkadji et le traumatisme que cet engin de mort -qui faucha plus de 200 patriotes algériens- laisse dans les mémoires ; Mustapha Sedjal entre dans le texte de La Question pour en laisser un récit graphique étonnant de justesse, une vidéo et des portraits évanescents -entre présence et disparition- de ceux qui s’engagèrent pour contribuer à l’indépendance algérienne ; Dalila Dalléas-Bouzar s’approprie plastiquement les photos de la guerre pour en questionner le message, les lacunes et son propre rapport à l’histoire et Ammar Bouras revient sur les violences de guerre de façon lancinante via les photos de l’armée coloniale, mais en créant un écart qui permet non pas de les subir mais de réfléchir au poème Serment de Bachir Hadj Ali appelant à ne pas avoir de haine contre le peuple français. Christine Peyret quant à elle reprend des photos de son enfance en Algérie sous forme de tapisserie, « traversant » l’image pour lui rendre paradoxalement son épaisseur temporelle et aller vers « l’autre ».

Ne cherchant pas à établir de preuves mais à dire leur révolte et leur espérance dans une liberté prochaine, les poètes associèrent parfois leurs images mentales à celles d’artistes visuels. Au moment de la guerre, la poésie fut un art de révolte et se démultiplia souvent en France dans l’exil mais aussi en Algérie avec Jean Sénac et Benanteur, Djamel Amrani et le peintre Aksouh. Henri Kréa, avec les artistes Matta, Kijno, Erro ou Benanteur.

Créer, montrer ces œuvres, faire retour sur ce passé qui ne passe pas, semble une nécessité existentielle pour se repérer, trouver sa place, regagner l’estime de soi, autant qu’une nécessité politique -au sens noble du terme- pour vivre ensemble sans édulcorer l’histoire. A ce titre, les artistes visuels contribuent comme les écrivains et les poètes à installer symboliquement dans le monde sensible ces images indispensables pour éclairer notre présent et nos mémoires.

La Question, un texte emblématique dans la bataille de l’écrit pendant la Guerre d’Algérie

Par Anissa Bouayed

En 1958 paraît la « La Question », récit sobre et bouleversant du journaliste et militant communiste Henri Alleg, qui retrace les terribles moments qu’il a vécus sous la torture. Ce texte, qu’il réussit à faire sortir de prison, eut un immense retentissement en révélant l’usage systématique de la torture exercée par la France coloniale et son armée, au mépris des règles de l’Etat de droit, contre les Algériens engagés dans la lutte pour l’Indépendance. Cette exposition veut rendre hommage aux anticolonialistes, hommes et femmes, qui comme Henri Alleg et Maurice Audin, se sont battus pour l’Indépendance de l’Algérie. Depuis cette période de guerre jusqu’à nos jours, des intellectuels et des artistes lucides et vigilants ont témoigné contre les désastres que porte en elle la guerre coloniale. Dans l’exposition, textes et œuvres de l’époque dialogueront avec des créations plus récentes qui depuis font inlassablement retour sur cette part obscure et occultée de l’Histoire. Ces éclats de conscience nous interpellent comme autant de jalons suppléant le déni ou l’oubli et exigeant une mise à jour critique et partagée.

Le mythe colonial masque l’imminence de la décolonisation

La parution de ce texte démasque l’hypocrisie d’une phraséologie qui recouvrait la guerre coloniale de termes trompeurs comme ceux « d’événements » d’Algérie, ou encore de « pacification ». Cet écran sémantique cachait la pratique illégale de la torture, comme le terme de « civilisation » avait pendant longtemps légitimé les conquêtes et la domination coloniales et avait par ruissellement continu conquis une grande partie de l’opinion publique et de sa « bonne conscience ». Avant le déclenchement de l’insurrection en 1954, et malgré les signes avant-coureurs de la décolonisation, peu de réflexions critiques avaient apporté une remise en cause du colonialisme. Quelques voix discordantes s’étaient pourtant fait entendre.

En France, le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire, édité en 1950 et réédité en 1955 a fait scandale par son ton et son analyse sans concession du fait colonial, qui inspira fortement Frantz Fanon, le grand idéologue de la Révolution algérienne, le courant tiers-mondiste et les mouvements anti-impérialistes. En Algérie même l’intellectuel de sensibilité chrétienne André Mandouze fondait à la même période la revue Consciences maghrébines, puis Consciences algériennes et critiquait l’arbitraire du régime colonial. Les nationalistes algériens avaient leurs publications souvent censurées, des plus radicaux comme le PPA aux plus réformistes comme l’UDMA. Ceux qu’on appelait les « progressistes », autrement dit les communistes algériens avaient aussi leur publication et les sympathies du seul quotidien anticolonialiste, Alger Républicain, dirigé par Henri Alleg, journaliste rigoureux et incisif. Quand il ne subissait pas la censure, ce journal où se forgèrent dans leur jeunesse les futurs grands écrivains algériens, Kateb Yacine et Mohamed Dib, était lu par les Européens progressistes, par ceux qu’on appelait les « libéraux » d’Alger et par des Algériens de toutes obédiences, des syndicalistes aux réformistes, des nationalistes aux progressistes. Le quotidien était hautement apprécié pour son engagement anticolonial et la dénonciation sans concession des inégalités les plus criantes. Une culture de la résistance anime donc ces petits groupes d’anticolonialistes, minoritaires certes, présents en France et en Algérie, qui refusent l’ordre dominant et ses injustices et le font savoir par les mots. Mais étaient-ils entendus au-delà des cercles militants ?

Une presse critique mais peu entendue face au mot d’ordre de « pacification »

La guerre fit voler en éclats le mythe civilisateur, mettant à nu le rapport colonial dans sa brutalité même, portant au paroxysme la violence qui le maintenait en place, dans une répression à grande échelle qui prit le pas sur toute éventualité de discussion avec les insurgés. Le droit et la justice abdiquaient devant la machine à réprimer que devint l’armée française. Les premiers et rares écrits qui vont à l’encontre du discours dominant -qui parlait de simples mesures de maintien de l’ordre face à quelques bandes de rebelles- sont d’abord des articles de presse, qui eurent un écho insuffisant. Pourtant L’Humanité publie en première page dès le 8 novembre 1954 un article de Marie Perrot parlant de « tortures dignes de la Gestapo ». Au tout début 1955, Claude Bourdet, ancien Résistant, publie dans France-Observateur un article qui fit plus de bruit, de par son titre provocateur : « Votre Gestapo d’Algérie » et quelques jours plus tard, c’est au tour du célèbre écrivain François Mauriac de dénoncer dans L’Express, en rapportant les propos d’un prêtre de ses amis installé à Constantine, la pratique de la torture dans un article intitulé « La Question » (tire que les Editions de minuit donneront au récit d’Henri Alleg) mais plus connu sous le titre fortement évocateur du combat dreyfusard de Zola : « J’accuse » . La même année, Robert Barrat, journaliste se réclamant de l’humanisme chrétien et ancien Résistant lui aussi, publiait de son côté dans France-Observateur un article qui lui valut la prison : Un journaliste français chez les hors-la-loi. Barrat avait rencontré les dirigeants de l’insurrection et montrait que le FLN en était la force dirigeante. Il dénonçait déjà les exactions contre la population et la pratique généralisée de la torture contre les maquisards. Le Monde, Libération d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, et Témoignage chrétien, avec les titres de presse déjà cités, menèrent ce combat avec courage et difficulté, car continuellement soumis à la censure. Le pouvoir les accusa d’être anti-français alors qu’ils se réclamaient de l’honneur de la France, des droits de l’homme et des valeurs républicaines. En Algérie, Alger Républicain, quant à lui, fut interdit dès septembre 1955, ce qui en dit long sur les atteintes à la liberté d’expression. La même année, Colette et Francis Jeanson, proches de Sartre, publièrent au Seuil L’Algérie hors la loi où l’analyse des faits politiques, économiques et sociaux -chiffres à l’appui- conduit les auteurs à demander aux intellectuels de prendre position pour la fin de la domination coloniale. Le philosophe Jean-Paul Sartre prit résolument fait et cause pour l’Indépendance algérienne et lui donna un écho considérable dans les tribunes de la revue les Temps modernes. Ce fut avec la revue Esprit l’un des lieux de l’écrit qui contesta le discours officiel.

Une guerre de l’écrit pour informer et dénoncer la torture

C’est donc le début d’une « guerre de l’écrit » qui mobilise les intellectuels et les journalistes et de plus en plus les éditeurs comme le montrent les ouvrages qui sortent en 1957 ou 1958. La pratique systématique de la torture est déjà dénoncée en tant que telle dans l’essai de Pierre-Henri Simon, intellectuel marqué par le message philosophique d’Emmanuel Mounier, chantre du christianisme social et fondateur de la revue Esprit. Pierre-Henri Simon, qui connut la déportation sous le nazisme, publie en 1957 au Seuil Contre la torture un pamphlet documenté et accusateur. Car c’est la torture qui révulse ces hommes issus de la Résistance quelques années après la chute du nazisme. Dans cette guerre de l’écrit, la dénonciation de la torture atteint un nouveau palier quand les témoignages viennent de jeunes soldats rappelés, et plus seulement d’écrivains plus âgés, marqués par l’esprit de résistance depuis la seconde guerre mondiale. Ce renouvellement générationnel est dû à l’envoi du contingent en Algérie qui touche toute une classe d’âge. Le chef scout Jean Muller, mort en Algérie en octobre 1956, avait eu le courage de livrer des faits accablants sur l’armée dans les lettres envoyées à sa famille. Témoignage chrétien publie début 1957 Le Dossier Jean Muller et la terrible rencontre de ce scout avec le racisme, la torture, les « corvées de bois » où les prisonniers algériens étaient exécutés. Significatif d’un changement de paradigme dans une partie de l’opinion : Le dossier imprimé sous forme de brochure fut réimprimé quatre fois, tant le lectorat était désormais en demande de vérité sur ce sujet brûlant, délivré par ce jeune scout à la parole peu contestable.

Ceux qui s’informaient savaient que la Bataille d’Alger, commencée début 1957 pour briser le FLN avait amplifié les rafles massives, les arrestations ciblés qui touchèrent alors les nationalistes du FLN et leur chef historique à Alger, Larbi Ben M’Hidi mais aussi des Européens, hommes et femmes engagés dans l’action aux côtés du FLN comme les démocrates ou les « libéraux » tels que Pierre et Claudine Chaulet (obligés de fuir à Tunis), les communistes du PCA comme Henri Alleg, Maurice Audin, Fernand Iveton ou Jacqueline et Abdelkader Guerroudj. Investi du pouvoir de police, Massu et ses paras utilisèrent massivement la torture en toute impunité malgré son caractère illégal. Ceux qui refusaient d’avaliser cette pratique ne purent que se démettre comme le Général Pâris de la Bollardière en mars 1957 ou encore le secrétaire général de la police à Alger Paul Teitgen en septembre. Malgré l’écran de fumée créé par le terme de « pacification », la Bataille d’Alger montrait son véritable visage aux yeux d’une partie grandissante de l’opinion nationale et internationale. On a pu dire de cet épisode répressif que certaines batailles gagnées sur le terrain sont des défaites. De la même manière, au moment où sort La Question, le bombardement par l’aviation du village tunisien de Sakiet Sidi Youssef, avec ses victimes civiles dont un grand nombre d’enfants, considéré par la France comme une riposte à la présence de « rebelles » algériens, acheva de déconsidérer la France coloniale dans le monde.

Pourquoi La Question a-t-elle eu une telle résonance ?

C’est dans ce contexte d’éveil de l’opinion qu’il faut comprendre l’écho immense qu’aura la publication de La Question en février 1958 aux Editions de minuit. Cette maison issue de la Résistance, accepte le manuscrit de La Question refusé par d’autres grands éditeurs. Son directeur Jérôme Lindon assume ainsi son devoir républicain : « Je ne l’ai pas fait pour l’Algérie, je l’ai fait pour la France ». Des segments de l’opinion déjà sensibilisés servirent de relais pour répandre cette parole d’autant plus convaincante qu’elle était celle d’une victime et sortait du fond de la prison. L’idée audacieuse de ce texte revient à Léo Matarasso, l’avocat d’Henri Alleg. Il convainquit le directeur d’Alger républicain qu’il était sans doute le seul - en tant que journaliste - à pouvoir exprimer l’indicible, à faire éclater la vérité sur la torture. Ecrit, dissimulé, remis par morceaux à l’avocat avec mille précautions, retranscrit par Gilberte, la femme d’Henri Alleg, le texte eut d’autant plus d’impact qu’il ne fut pas circonscrit dans le giron communiste, donné à la presse ou aux éditions du Parti. Il n’était pas un plaidoyer pro-domo. De ce fait, il eut la réception la plus large dans tous les milieux concernés par la guerre, en particulier parmi la jeunesse étudiante ou ouvrière et convainquit plus d’un de l’horreur de cette guerre.

La vérité des faits apparaissait comme une révélation -au sens fort du terme- dans la sobriété même de ce bref récit. Henri Alleg y décrivait les séances de torture, identifiait les tortionnaires, animé de la conviction d’être le porte-parole des milliers de militants anonymes, de tous ceux qui avaient subi ou subissaient comme lui la question. La Question devint emblématique de l’esprit de résistance et de l’éminente dignité de l’humanité face aux bourreaux. Les « témoins humiliés dans l’ombre » selon les mots écrits par Paul Teitgen au moment de sa démission, avaient une voix qui rompait le silence coupable, interpellait l’opinion et faisait entendre l’impatient espoir de liberté de tout un peuple. Alors que les tenants du système colonial opposaient aux opposants depuis des années l’absence de preuves, comment se dérober devant ce témoignage accablant et continuer de croire au mensonge d’Etat qui camouflait l’usage généralisé de la torture ? Par là-même, les témoignages antérieurs se virent confirmer s’il en était besoin. Pour étouffer cette voix, les journaux qui en parlèrent furent saisis, puis devant le succès fulgurant du livre, l’ouvrage fut saisi en mars 1958. Cette censure, auparavant efficace pour démobiliser l’opinion devint alors contre-productive : le texte circula d’autant plus sous le manteau qu’il était interdit, sous forme d’éditions clandestines et militantes. Grâce aux convictions partagées par l’éditeur Jérôme Lindon et le jeune éditeur suisse Nils Andersson, la censure fut déjouée par sa publication immédiate en Suisse, augmentée d’une préface de Jean-Paul Sartre. Le texte était dans des centaines de milliers de mains, circulait chez les jeunes confrontés à l’appel sous les drapeaux et motiva bien des refus de servir. Le texte mondialement connu fut traduit dans plusieurs langues, mettant ainsi la France tortionnaire aux bancs des accusés dans les instances internationales. Ce texte référentiel est considéré comme le « J’accuse » de la guerre d’Algérie. Il est toujours réédité et lu aujourd’hui.

Après La Question, maintien de la pression sur l’opinion

Les éditeurs avaient gagné une bataille de cette guerre de l’écrit. Sur le front éditorial les éditions de Minuit étaient en première ligne et publièrent, juste après La Question, en mai 1958 le livre essentiel de l’historien Pierre Vidal-Naquet, L’affaire Audin, du nom de ce jeune mathématicien, camarade de lutte d’Henri Alleg, arrêté comme lui, torturé et « évadé » selon la version de l’armée que les autorités ne démentirent pas. D’autres éditeurs comme le Seuil, Gallimard ou les Editions sociales continuèrent ce combat nécessaire tant que dura la guerre.

D’autres ouvrages des éditions de Minuit apportèrent de nouveaux témoignages comme la publication de la Gangrène en 1959, sur la torture pratiquée en France contre des militants algériens, et dont la saisie fit scandale ou encore la sortie en 1960 du livre de Djamal Amrani, Le Témoin, sur les tortures qu’il subit en Algérie pendant la Bataille d’Alger. Sur les exactions commises dans les centres de détention, Rachid Benzine, ancien journaliste à Alger républicain, fait paraître sa dure expérience d’interné à Boghari dans Le Camp (Editions Sociales 1961). Et même si ses écrits vont au-delà de la dénonciation de la torture, les publications de Frantz Fanon chez le nouvel éditeur François Maspero, aussi bien L’an V de la Révolution algérienne (1959) que Les Damnés de la terre (1961) eurent une grande influence sur toute une génération et abordent les questions du racisme et des exactions commises massivement contre la population.

Leurs petits ouvrages percutants permirent de mettre l’accent non seulement sur la torture mais aussi sur le viol comme instrument de terreur et sur la justice expéditive qui prononça des centaines de condamnations à mort, envoyant plus de 200 combattants algériens à la guillotine, fait qui reste en Algérie un véritable traumatisme au même titre que la torture, car il relève du même mépris pour la vie de « l’autre ». Le refus de cautionner les méthodes de cette « sale guerre » culmina en France avec l’un des derniers grands combats des intellectuels : la parution du Manifeste des 121 sur le droit à l’insoumission le 4 septembre 1960 eut un vaste retentissement en soutenant ceux qui refusaient de porter les armes et en condamnant la poursuite de cette guerre faite au peuple algérien.

Dans l’action mais aussi dans les livres, le combat des intellectuels fut lié à celui des avocats qui eurent à cœur d’informer l’opinion, augmentant la condamnation morale et l’indignation des hommes de loi devant le déficit de justice et l’arbitraire. Parurent Pour Djamila Bouhired (Georges Arnaud et Jacques Vergès, éditions de Minuit 1959) et Djamila Boupacha (Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, janvier 1962, Gallimard), ou encore la brochure plus modeste mais signée par des noms prestigieux d’intellectuels et d’avocats apportant leur caution à la demande instante de gracier les condamnés à mort : Les Guerroudj et Taleb ne doivent pas mourir.

Si ces méthodes inhumaines poursuivaient un but de guerre : terroriser, obtenir des aveux, désolidariser la population civile d’avec les combattants, si beaucoup la justifiait comme une soi-disant « réponse » à la violence du FLN, tous les témoignages montrent la terrible spécificité de la guerre coloniale, véhiculant une vision méprisante de « l’autre » et un racisme déshumanisant, dans le prolongement des a priori qui légitimèrent la conquête et la domination coloniale et qui ont fonctionné sur le long terme comme une auto-justification.

Après la guerre, des retours cycliques de mémoire et d’oubli

La guerre terminée, la bataille de l’écrit à propos de la torture parut d’abord s’estomper dans une volonté d’oubli ou dans l’indifférence retrouvée (Cf le livre de Benjamin Stora La gangrène et l’oubli) mais en fait elle ne s’acheva pas en 1962, année de l’Indépendance algérienne. Elle prend, depuis, l’allure d’une oscillation entre oubli et résurgence, symptomatique de blessures non cicatrisées et du déni. Dix ans plus tard, au moment où le général Massu cherche à légitimer son action en publiant fin 1971 chez Plon La vraie bataille d’Alger, l’historien de l’Antiquité et grand témoin de cette période, Pierre Vidal-Naquet, publie aux éditions de Minuit, La torture dans la République, insistant sur la dimension politique -et pas seulement morale- que pose l’usage systématique de la torture, quand elle devient une institution d’Etat. Cette indispensable réflexion, textes à l’appui, est différente des témoignages par son essence même. Ce travail historiographique sera prolongé en 2000 par la thèse de Raphaëlle Branche qui apporte, après un patient travail d’archives, la preuve historique de l’usage systématique de la torture pendant la Guerre d’Algérie qui ne se peut comprendre que comme étroitement lié à la nature coloniale de la guerre, comme élément central du système répressif, couvert par la hiérarchie et les autorités civiles et militaires. Si le travail historien répond à d’autres temporalités et à d’autres finalités que les écrits polémiques, les conclusions de cette thèse furent passionnément et immédiatement lus par les témoins, les journalistes des deux pays, et tous ceux qui se sentent « héritiers » de cette histoire.

A la même période, après que l’Etat français a reconnu officiellement en 1999 qu’il y avait eu une Guerre d’Algérie et pas seulement des opérations de maintien de l’ordre, l’intérêt est relancé par le récit des tortures subies par une militante du FLN, Louisette Ighilahriz (Le Monde, 20 juin 2000) suivi le lendemain par la confirmation sidérante des faits par le général Massu, après tant de dénégations, et ses « regrets » quant à l’usage de la torture. Ce retour de mémoire fait aussi parler le Général Aussaresses qui confirme son propre rôle dans l’exécution de Larbi Ben M’hidi et de l’avocat Ali Boumendjel et plus largement la pratique courante de la torture et des exécutions sommaires de prisonniers. Après ces déclarations, de grands témoins comme Henri Alleg ou Pierre Vidal-Naquet lancent aux plus hautes autorités du pays l’Appel des 12 publié dans l’Humanité le 31 octobre de la même année, pour que l’Etat condamne la torture. Depuis les années 2010, c’est l’affaire Audin qui mobilise ceux qui considèrent qu’il reste ce devoir de vérité à remplir. Le combat de la famille Audin, celui des comités de soutien et le travail des historiens ont ouvert une brèche dans le mur de silence qui entoure la disparition du jeune mathématicien, obtenant en 2014 de François Hollande, Président de la République, qu’il déclare que Maurice Audin est mort durant sa détention. Très récemment le Président Emmanuel Macron a reconnu que Maurice Audin est mort sous la torture, utilisée de façon généralisée par l’armée sous couvert de l’Etat. Ces propos confirment 60 ans après ce que les comités de l’époque et les témoins dénonçaient.

En finir avec le déni

Méthode d’une « sale guerre » comme disaient ses opposants, la généralisation de la torture doit aussi s’envisager dans le temps long comme prolongement et mise à nu du rapport colonial où domine le mépris de « l’autre », du colonisé. Devoir de vérité, travail de mémoire et travail historien doivent continuer à concourir pour éclairer l’histoire globale du fait colonial, pour l’enseigner dans les deux pays et pour en reconnaître les crimes.

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A PROPOS DE L’AFFAIRE MAURICE AUDIN